Arrêt-bibi sur le livre d’Ervé, clochard céleste qui « taquine la rue », perdu et retrouvé, retrouvé et perdu avec pour balises essentielles la tristesse, la mélancolie, la rage contenue, deux poumons, un coeur amoureux et 147 pages.

Solitude, premier constat.

Le premier constat intime d’Ervé est rude, sans fioritures et sans pitié. « Aucune odeur paternelle. Et aucun souvenir de tendresse féminine. Comment se construire donc sur le néant ? »

Cela m’a instantanément rappelé le voyage de Françoise Dolto au Brésil où elle faisait remarquer à d’autres psys que les enfants des rues de Rio, orphelins, s’en sortaient plutôt beaucoup mieux que d’autres, ayant très tôt appris à vivre sans père ni mère. Leur trajet de Vie, dès lors sans confrontations et heurts oedipiens, leur laissait cet espace à chercher ailleurs pour ne pas mourir.

C’est donc par l’Enfance, tiroir princeps de ses souvenirs, que tout commence ici. Comme dans la chanson qu’Etienne Daho chante et qu’Ervé aime bien. «Les premiers jours de ta vie».

Premières lignes : ni dissertation, ni bavardages.

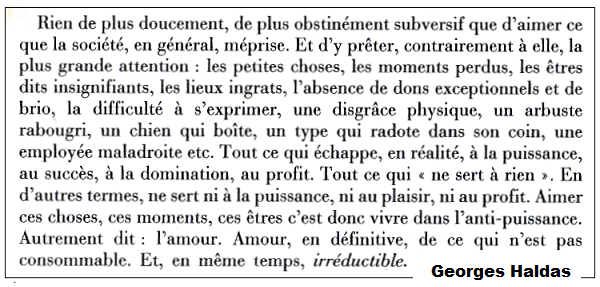

Pour emprunter ses chemins de fuite et de roublardise, Ervé a trouvé les mots… les siens. D’emblée, son écriture écarte tout chichi, rompant avec toute joliesse, fuyant les angles arrondis, les arabesques et les alibis esthétiques. Juste des notations simples et précises, beaucoup plus efficaces que de «grandes pensées». Son «Je laisse les mots courir pour moi» me rappelant un éclair de l’écrivain-chroniqueur Georges Haldas : «Ce n’est pas moi qui pense. Des pensées me traversent. Dont je suis le premier surpris». Sur sa lancée, Ervé se définit comme «scribe extérieur» mais là c’est un premier petit «mensonge» car tout lecteur découvrira qu’Ervé est, au contraire, tout présent à son écriture et que jamais, dans ses pages, il ne perdra cet essentiel contact avec soi.

Premiers moments matinaux.

Un va-et-vient, une oscillation au réveil, entre deux souffrances : celles inutiles mais présentes et celles créatrices à venir (dans un livre lointain, encore inimaginable). Et pour qu’Ervé puisse dire, puisse surmonter les seules souffrances (inutiles), le voilà qui balance ses mots en jets discontinus, en raccourcis saisissants, tous bruts de décoffrage. Mais, ne pas se méprendre, le contact d’Ervé avec soi n’est jamais un repli égoïste, maniéré, tel l’egocentrisme des écrivaillons modernes qui pullulent hélas aujourd’hui.

Une fois encore, Ervé ne disserte pas, il ne bavarde pas. Il tente de traduire le texte original de son enfance perdue, sachant, au fond de lui, que sa réécriture l’occupera toujours, bien au-delà même de son livre.

Une écriture proche de la rigueur.

Une écriture à mille lieues de la rigidité. Plutôt proche de la rigueur avec cette construction par petits chapitres multipliés (une cinquantaine), aux titres à la Burroughs, avec une multiplicité d’épisodes livrés en vrac mais pas forcément dans le désordre temporel : épisodes de rencontres, d’affrontements, temps bienfaisants de solitude, d’amitiés brèves mais intenses, souvent inexorablement perdues.

Premiers refuges.

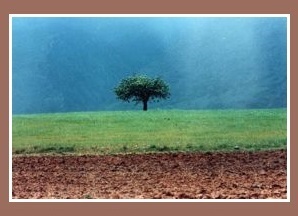

En écho-bibi, une similitude troublante (ce ne sera pas la seule) avec la destinée d’un jeune connu en Foyer d’Enfance où je travaillais. J’avais noté dans mes carnets d’éduc : «Le désespoir dans ses yeux lors de la visite de sa mère. Ne viens plus. Ne viens plus M’man, implorait Marvin. Au départ de sa mère, il saute le mur et part à nouveau en forêt. Revient une heure après, apaisé». Un Marvin, qui, lui aussi, partait à la recherche de cet «Arbre Bleu» tout réel dans l’imaginaire d’Ervé.

Premiers baisers. Premières dettes envers un éducateur et un veilleur de nuit qui le laissent écouter la radio sous l’oreiller. Premières amitiés, celles prioritaires, obligées au Foyer (Ben, Krystof, le garçon punk…)

L’Enfance comme marque.

Ni père, ni mère. Du coup, Ervé montre sa débrouillardise – mais pas celle, consolatrice et rêvée, propre aux faux rebelles petits-bourgeois. Une débrouillardise qui a affaire avec/contre ce «tatouage permanent» dont on ne se défait jamais, tatouage signalé par ces trois flèches : «Cas social tu es, cas social tu restes. Comme gravé sur le front. Ma plaie de naissance». Un clou fiché en plein cœur et en plein corps. Donc une «débrouillardise» bien éloignée d’un détachement serein. C’est qu’Ervé est ailleurs, dans ce monde réel, arpentant ses trottoirs et ses sentiers malodorants. Ervé est à plein dans la misère, cette « Madame la Misère » que chantait Léo Ferré, cette misère, ennemi indéboulonnable qui te surplombe où que tu sois («On a beau la connaître et s’y être baigné, l’odeur de la misère reste sans nom»).

Des friches et un trio.

C’est dans ces friches que le scribe Ervé taille à la serpe. Avec ses mots comme des morsures, sous le regard canin de son Croisepattes, avec des mots qui affolent les boussoles et les compteurs. Des mots : ceux de l’Amour pour ses filles, ses deux poumons et ceux pour Claire («Je n’ai jamais su t’aimer à ta juste valeur puisque j’en suis incapable») mais (t’exagère, Ervé) c’est un Amour transfiguré, porté à incandescence, petite bougie impossible à souffler même si l’errance perdure. Non, Ervé tu n’es pas si «minable sur le sable» puisqu’elles te liront toutes trois. Trois : tes deux poumons (tes deux filles), poumons si près du cœur qu’ils (elles) sauront à te lire que, tout bringuebalant que tu es, tu tiens – malgré et envers tout – debout en paternel. Debout, bien debout et pas qu’un peu.

Et en trois, Claire autre lectrice, probablement toute aimante à ce que tu écris d’essentiel en un seul prénom, le sien. Et même plus encore, en un diminutif éclairant, incontournable pour toi : « Je t’aime Clairette… à ma façon ».

Et sache, Ervé, que tout lecteur, toute lectrice aimera assurément ton livre.

Chacun, chacune, bien entendu, à sa façon.

*********************

ERVE. Ecritures Carnassières. Collction « A Vif ». Chez Maurice Nadeau.